crítica

Rostos e vozes da guerra

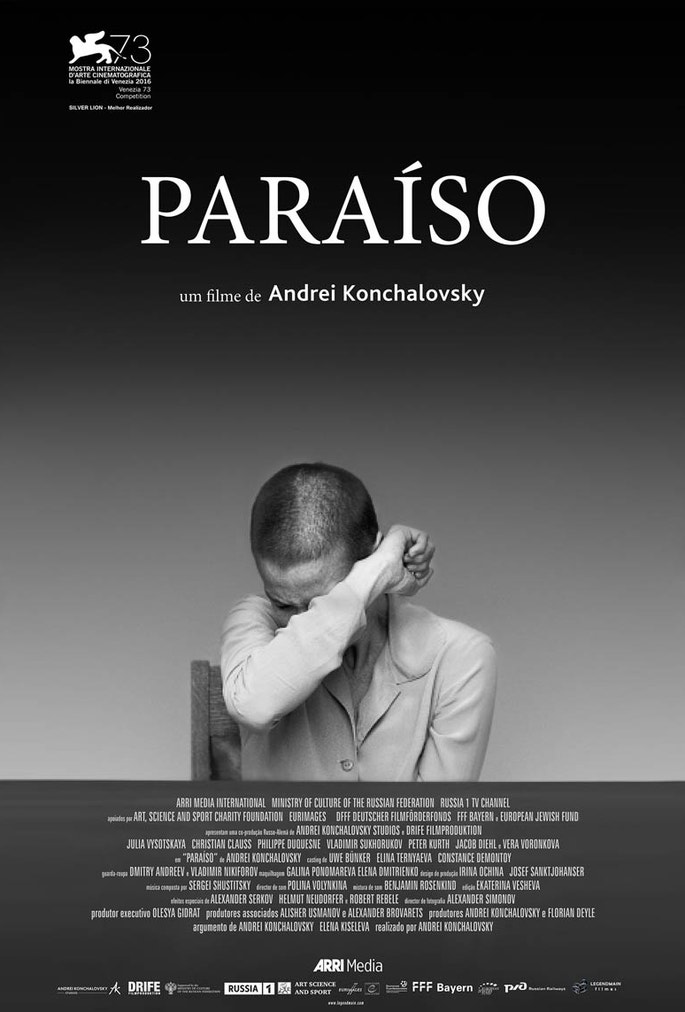

É um dos grandes acontecimentos do momento e ficará, por certo, como um título fundamental de todo o ano de estreias: "Paraíso", do russo Andrei Konchalovsky, reencena as memórias trágicas da Segunda Guerra Mundial.

joao lopes

15 Abr 2017 1:01

É bem provável que para muitos espectadores — sobretudo os que construíram a sua percepção através de um mercado dominado por "blockbusters" ("bons" ou "maus", não é isso que está em causa) — Andrei Konchalovsky não passe de um nome sem significado. E, no entanto, estamos perante um dos autores essenciais da história do cinema soviético e russo (europeu, enfim) do último meio século.

O seu título mais recente, "Paraíso" — distinguido com um Leão de Prata (melhor realização) em Veneza —, constitui uma das mais espantosas abordagens do Holocausto produzidas em anos recentes. Nesta perspectiva, e para além das diferenças de estilos e contextos, este é um filme que não podemos deixar de aproximar de "O Filho de Saul", de László Nemes (vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro referente a 2015), voltando a sublinhar a vontade de refazer, sobretudo para as novas audiências, as memórias da Segunda Guerra Mundial.

Colocando-se muito para além de qualquer noção rudimentar de "reconstituição" histórica, Konchalovsky cria uma teia de factos e memórias que passa pela evocação da vida de três personagens: um colaboracionista francês, funcionário do governo de Vichy (Philippe Duquesne); uma condessa russa que ajuda a Resistência (Yuliya Vysotskaya); e um oficial das SS alemãs encarregado de fiscalizar o funcionamento dos campos de extermínio (Christian Clauss).

Arquitectando um puzzle de rostos e vozes (sustentado por "entrevistas" cujo enigma temporal acompanhará todo o filme), Konchalovsky encena, em última instância, a tensão brutal que se estabelece entre os destinos individuais e as forças colectivas. Mais do que um típico "filme-de-guerra", "Paraíso" desenvolve-se como uma perturbante viagem através da consciência das suas personagens — um fresco histórico elaborado como um ensaio sobre a dimensão mais íntima da experiência humana.